Si está usted leyendo estas líneas en el blog de Arte y Fe, es que se maneja bien con las nuevas tecnologías, y el uso de internet carece de secretos. Sabiendo esto, le invito a hacer un pequeño experimento. Abandone por unos instantes esta lectura tan apasionante y abra el navegador de Google. En la ventana del buscador teclee las siguientes palabras: «Tú has»

¿Hecho? Si Google funciona como es debido (créanme, rara vez no lo hace), automáticamente aparecerán las opciones de autocompletado, ofreciéndonos terminar la frase con las entradas más populares del buscador. La segunda opción -por detrás de una absurda frase publicitaria- resultará familiar a cualquiera que asista de vez en cuando a misa. «Tú has venido a la orilla» aparece con 2.460.000 entradas. Si tecleamos «pescador de», Google enseguida nos ofrece acabar la frase con «hombres» con 7.340.000 resultados. Pero la cosa no acaba ahí. Si usamos el título en inglés, supera los tres millones de entradas, y Google se encarga de autocompletar de nuevo el titulo apenas introducimos las dos primeras palabras.

¿Cómo es esto posible? ¿Un himno cristiano se cuela entre las canciones más populares en internet? ¿Una canción española, que habla de Jesucristo, escrita hace más de cuarenta años, sin promoción de ningún tipo, ni una industria detrás que se encargue de distribuirla, se canta una y otra vez en todos los puntos del globo?

Es posible. Lleva siendo posible desde el año 1974. El mismo año en que Mocedades nos hacía estremecernos con su «Tómame o Déjame» y Roberto Carlos coleccionaba desmayos femeninos con «La Distancia». En una España aún oficialmente católica, una canción hacía saltar en pedazos el acartonado repertorio litúrgico de la época, convirtiendo, por primera vez, la experiencia del encuentro personal e intimo con Jesucristo, en una bellísima balada capaz de arrancar el corazón de piedra de cuantos la escuchaban, para sustituirlo por un nuevo corazón de carne.

Demasiada revolución en tan poco tiempo. No se habían cumplido aún diez años de la primera misa celebrada en un idioma distinto al latín, cuando unas humildes guitarras empezaban a sustituir tímidamente a los costosísimos órganos de tubos que acumulaban capas de polvo tras años de abandono en los templos. Canciones sencillas, pegadizas, acompañaban la liturgia hablando de un Pueblo de Dios que peregrinaba hacia su encuentro final con el Padre. Canciones que en su mayoría reflejaban un sentimiento colectivo de pertenencia, y un ansia de infinito y de plenitud compartida. «Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud» o «No podemos caminar» resonaban una y otra vez en la cola de la Comunión en las parroquias de media España, mientras los católicos de la época miraban al futuro con la misma inquietud que ahora, y quizá con algo más de esperanza.

En aquel escenario fue en el que irrumpió como un huracán «Pescador de hombres». Jesucristo me miraba a los ojos, pronunciaba mi nombre y me sonreía. A mí. Me amaba a mí, que no soy sabio, ni rico. No a la humanidad, ni a la Iglesia, que también, pero ahora se dirigía a mi corazón para descubrirme, en medio de mi miseria, que era lo suficientemente importante para Él como para pedirme que le acompañara a conquistar otros corazones. Ninguna canción hasta entonces había llegado a interpelar de tal modo a quien la escuchaba.

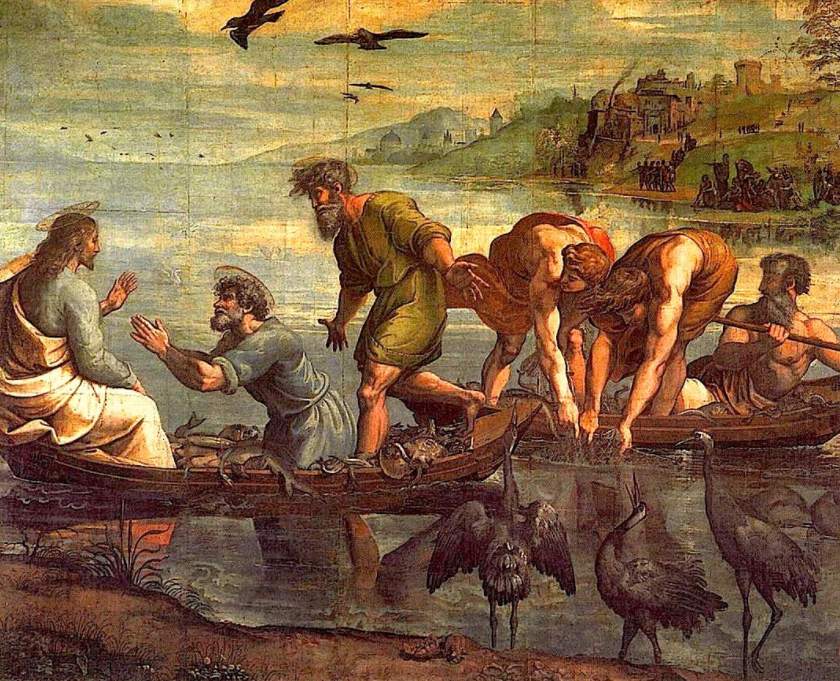

El responsable de este terremoto que marcó de semejante forma la música católica de la época fue un sacerdote nacido en Hernani en 1936, de nombre Cesáreo Gabaráin. Una visita al lago Tiberíades inspiró la canción, que rememora el episodio de la pesca milagrosa narrado en el capítulo 5 de San Lucas. Gabaráin nos pone a cada uno de nosotros en el lugar de ese Pedro atónito ante el milagro que acaba de presenciar, y aún más atónito ante la propuesta de su Maestro. La letra de la canción es pura oración contemplativa, que nos sumerge en la escena hasta convertirnos en involuntarios actores del drama que se está representando ante nuestros ojos. Ya no podemos sino rendirnos al Amor de los Amores y permitir que Cristo se convierta en el centro de nuestras vidas.

Gabaráin escribió más de 500 canciones, muchas de ellas incorporadas a la liturgia, otras llegando a traspasar la frontera de la música religiosa para colonizar otros ámbitos más seculares. Ese es el caso de «La Muerte no es el Final» que compuso tras el fallecimiento del joven organista de su parroquia, y que se ha convertido en el himno con que las Fuerzas Armadas honran a sus caídos en su servicio a España. Toda una extensísima obra musical que nunca llegó a superar el extraordinario éxito de «Pescador de Hombres», la canción favorita de San Juan Pablo II y posiblemente de millones de hombres y mujeres de toda raza y condición

Con toda seguridad, mientras termino de escribir estas líneas, en muchas partes del mundo y en muy diferentes lenguas, hay personas entonando una vez más esta maravillosa balada, dejándose abrazar de nuevo por la sonrisa y la mirada de Jesucristo a la orilla del lago. Yo mismo he podido escucharla en infinidad de ocasiones, pero tengo un recuerdo especial de la canción interpretada, hace ya algunos años, por los feligreses habituales en una pequeña capilla de San Vicente de la Barquera, en Cantabria. Estoy convencido de que la gente de la mar se siente especialmente traspasada por la poesía contenida en esta canción, y así fueron capaces de transmitirlo en aquel momento. Aquellas voces, profundas como el océano, hacían vibrar cada rincón de la capilla como si se tratara de un arpa de piedra. Al llegar al estribillo, esas voces se multiplicaron en un puñado de armonías hasta convertir la música en algo casi sólido. Un estribillo Imposible de cantar si no es con los ojos completamente cerrados, o bien fijos en un horizonte infinito y azul salpicado de espuma. Hoy, casi medio siglo después, los cristianos de medio mundo seguimos conmoviéndonos ante esta belleza. Cada vez que en una Eucaristía resuenan los primeros compases de «Pescador de hombres» nuestro corazón se esponja, casi como en un acto reflejo, para recibir ese milagro de todo un Dios, dispuesto a entregarse de nuevo y pidiendo una vez más nuestra entrega.

Mirándonos a los ojos, sonriendo, y diciendo nuestro nombre.

Antonio Mata,

Me ha resultado un artículo precioso a la vez que entrañable pues me ha transportado a mi niñez a una capilla de un pueblo aragonés en dónde un grupo de jóvenes cantábamos «pescadores de hombres» hace ya muchos años.Muchas gracias por tan agradable artículo.

Qué bonito texto, Antonio y qué bien explicado.